みなさん、こんにちは!

飛距離が伸びない…そんな悩みを抱えるバッターへ。この記事では、飛距離アップに直結する捻転差の重要性と、自然に身につけるための練習法を解説します。

捻転差とは何か?野球バッティングで飛距離を伸ばす仕組み

捻転差とは、「体の捻じれ」のことです。

具体的には、下半身と上半身の動きにズレを作ることでパワーを生み出す動作を指します。

バッティングでは、

- 先に下半身を動かし、上体を残す

- 下半身の動きを上半身に伝え、一気に開放する

この動作が、力を効率よくボールに伝えるために重要になります。

ピッチングとバッティングの捻転差の違いと活用法

捻転差はピッチングでも使われますが、バッティングとは目的が少し異なります。

- ピッチングの捻転差 → 効率よく力をボールに伝える

- バッティングの捻転差 → 力の伝達+ピッチャーのボールに合わせる

バッティングでは、ピッチャーのタイミングを計る必要があるため、捻転差を作ることでタイミングの調整もしやすくなるのです。

なぜ捻転差が飛距離アップに効くのか?

バッティングで捻転差を作る理由は大きく2つあります。

- 力学的に効率よくパワーを出すため

- ピッチャーのボールに合わせるため

ピッチャーは常にバッターのタイミングを外そうとしています。

そのため、バッターは「タイミングを合わせる」「適切な位置でコンタクトする」ことが求められます。

捻転差を上手く使うことで、

- スイングスピードを最大化

- ボールへのフィット感を向上

- ポイントやタイミングを調整しやすくする

こういった効果を得ることができます。

間違った捻転差の作り方とそのリスク

バッティングの捻転差は「形を真似するだけ」では意味がありません。

例えば、

- 下半身を無理に回して捻転差を作る

- 両肩のラインを大きく回しすぎる

このような動きをすると、試合での対応力が落ち、実践で打てなくなる可能性が高くなります。

大事なのは、「自然な捻転差」を身につけることです。

自分に合った捻転差の作り方を見つける方法

捻転差には回転運動と横移動の2種類があります。

回転の捻転差

- 肩のラインと骨盤のラインに角度の差がある状態

- 右打者なら、肩が少し閉じていて、骨盤のラインがそれよりも開いている

横のズレ(横移動)

- 胸を境に上半身と下半身がズレる動き

- 上半身(胸)が後ろに残り、下半身が先に動く

この「回転の捻転差」と「横のズレ」を組み合わせることが理想的なバッティングフォームにつながります。

ただし、人によって適した捻転差の作り方は異なります。

- 骨盤を開いて捻転差を作るタイプ

- 上半身(胸)の動きでタイミングをとるタイプ

色々なやり方を試しながら、自分に合った捻転差を見つけましょう!

実戦で捻転差を活かすバッティングのコツ

バッターがボールに対応するとき、どのように捻転差を使うかが重要です。

横移動を利用したタイミング調整

- コースや打ちたい方向によってインパクトポイントが変わる

- 逆方向に打つときや遅い球に対応するときは、上半身の位置を下半身の真上に戻して「間」を作る

この「横移動のズレ」を上手く使うことで、アジャスト力が向上します。

回転の捻転差を使う方法

- 骨盤のラインに対して胸が開いていない状態をキープする

- タイミングを外されたとき、肩のラインが骨盤のラインを追い越さないようにする

これにより、タイミングを外されてもバットをボールに合わせやすくなるのです。

トップ選手たちは、これらの動きを無意識に行っており、「理論」と「感覚」をリンクさせて捻転差を活用しています。

捻転差を自然に身につけるおすすめ練習法

捻転差を意識的に作るのではなく、「自然に作れるようになること」が理想です。

オススメの練習法

正面ティーバッティング

- インハイ、真ん中、アウトローを打ち分ける練習

- 最初はコースを決めて打つ

- 慣れたらランダムにコースを変えて打つ

この練習をすることで、

- コースによって打つポイントの違いを理解できる

- 捻転差を活かしたスムーズなスイングが身につく

無理に捻転差を作ろうとせず、実戦に近い形で「自然と捻転差が生まれる」ことが理想です。

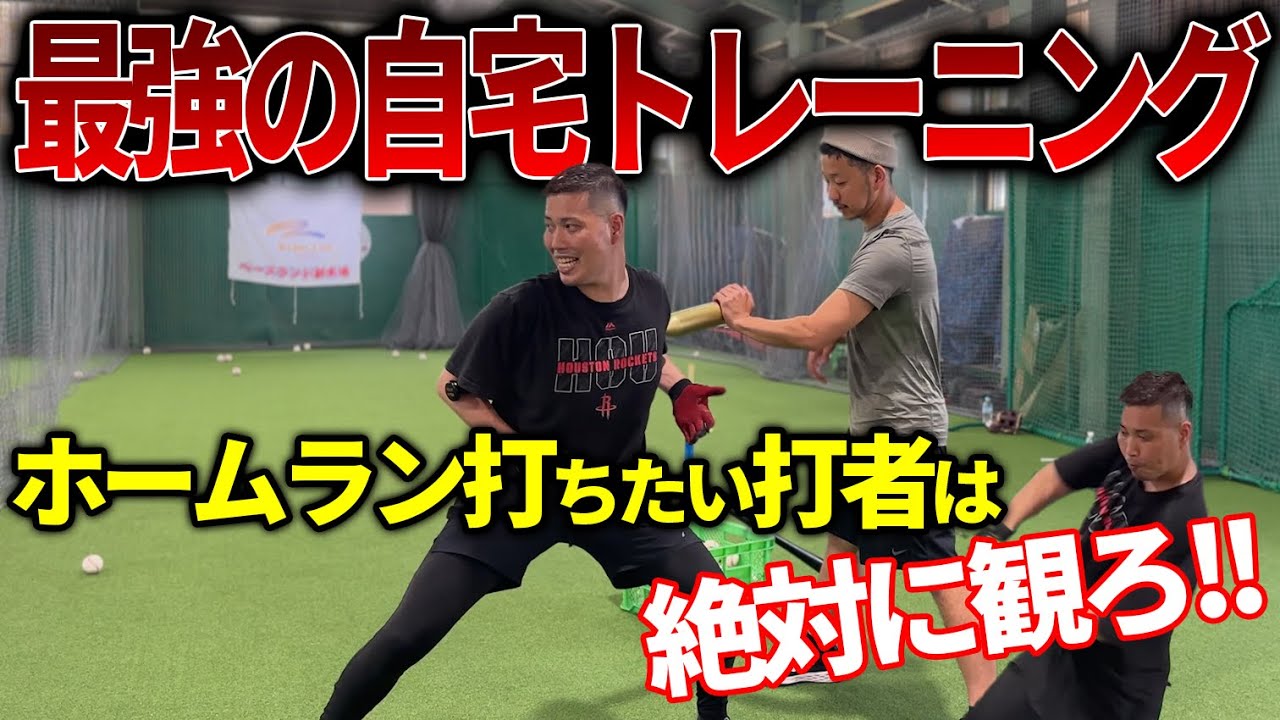

以下に動画も載せてるので参考にしてみると効率よく身につけることができます!

捻転差を意識した素振りのやり方を解説しています。

【連動が命】飛距離アップは『捻転』で決まる!遥か彼方へ打球を飛ばす必見練習法とは!?

■【飛距離UP】HEAD-RUN BATご購入ページ■AIM-CLASSICO(竹バット)はこちら↓

捻転差を活かしたスイングの練習法を解説しています。

まとめ

飛距離アップには、筋力だけでなく効率的な動きが不可欠です。捻転差を理解し、自然に身につけることで、スイングスピードやタイミング調整力が向上します。まずは今日紹介した練習法から始めてみましょう!

それではまた、次回のブログで会いましょう!

コメント